Im Frührot – Autobiographischer Text

Im Frührot 1919

Autobiographischer Text von R. Fabri de Fabris = Angelika Harten

In: Dichters Werden. Bekenntnisse unserer Schriftsteller

Herausgegeben von M. Köchling, Freiburg 1919

Gekürzt von Sophie Lange

Wer die Keime finden will, denen die blaue Blume der Poesie in den Werken eines schriftstellerisch Schaffenden entsprossen ist, muss weit zurückgehen ins Märchenparadies der Kindheit, ins Frührot des Sonnenlandes.

Er muss untertauchen in jene zarten Dämmerungen, die ihre silbernen Schleier um das erste Erleben und Erkennen der Kindesseele weben, und die nur hie und da blitzartig von den Sonnenstrahlen des erwachenden Bewusstseins in der Erkenntnis des eigenen Ich und der Umgebung erhellt werden. Denn bis in jene ferne Traumzeit der Seele reichen nicht selten die ersten poetischen Eindrücke zurück. Sie sind so tief und nachhaltig, dass sie dem ganzen späteren Schaffen den Stempel aufdrücken, so bestimmt und unzerstörbar, wie die Hand des bildenden Künstlers dem weichen Tone Form und Richtung gibt.

Kindheit in Neuss

Eine meiner ältesten Erinnerungen ist diese: Es ist ein Tag im Frühlenz. Der weite Himmel, an dem die weißen Lämmerwölkchen wandern, ist zart seidenblau, die Luft so leuchtend klar wie lauteres Gold. Ein herbfrischer Wind spielt mit dem flatternden Blondhaar eines kleinen Mädchens, das hüpfend und jauchzend in der Sorglosigkeit seiner vier Jahre durch ein treu behütetes Leben geht. Heute darf der Wildfang an der Hand des Kindermädchen ein unbekanntes Reich besuchen: die städtische Bleiche unten in den Erftwiesen [Neuss], wo der Waschfrau, die dort gerade im Dienste der Familie tätig ist, eine Bestellung gemacht werden muss. „Aber hübsch an Lenas Hand bleiben!“ hatte die Mutter beim Abschiede gemahnt.

Eine Zeitlang ging’s gut. In den fremden Gassen gab’s so vieles zu schauen, und auf der großen Treppe, die zum Bleichplatz am Wasser führte, musste man fein aufpassen und langsam schreiten, um nicht zu purzeln. Aber dann! Da unten lag plötzlich eine Wunderwelt vor dem Kinde ausgebreitet. Das kleine Mädchen war so überrascht und ergriffen, dass es ihm den Atem verschlug. Da war ringsum ein solch ungeheures Leuchten, Glitzern und Blitzen von Gold und Silber, von Schneeweiß und Grün, dass es nicht zu sagen ist. Das Wasser blitzte im Sonnenlicht, das man fast nicht hineingucken konnte und sich ein wenig fürchtete vor dem, was darin verborgen war und sprühte und funkelte und so wildlustig weiterdrängte.

Das weiße Leinen auf der frischgrünen Wiese schimmerte wie kürzlich noch der Schnee im Sonnenschein, und dann kam erst das allerschönste: die tausend goldenen Strahlenblumen im grünen Grase! Die hatte das Kind in seinem jungen Leben noch nie gesehen. Auch in den mancherlei Sträußen nicht, die auf der Mutter Nähtisch oder zuweilen in Vaters Studierzimmer standen. Wenn das die Mama wüsste! All die wunderschönen Blumen, die gerade so aussahen wie die goldenen Sterne am Himmel, wenn’s dunkel ist und man leider zu Bett gehen muss.

Erstarrt in wortloser Ergriffenheit stand das sonst so lebhafte Kind. Dann aber riss es sich plötzlich los von der Hand der Hüterin und wie ein Wirbelwind über die sorgsam gespreitete Wäsche mitten in die goldene Blumenherrlichkeit hinein. „Marieke!“ schrie entsetzt die brave Waschfrau, die das Kind in späteren Jahren ihrer Biederkeit und ihres urwüchsigen Humors wegen besonders schätzen lernte (und die im Verein mit anderen Dienstboten des Hauses ihm später, beim dichterischen Schaffen, als Typen tüchtiger Frauen des Volkes mehr als einmal in die Feder kam), „Marieke, du bist kein Schmetterling. Wart’ du Springhäschen, ich sag’s der Mama!“

Die Erinnerung an jenen Lenzmorgen steht noch heute in voller Leuchtkraft vor der Seele der Sechzigjährigen [1918] und beim Niederschreiben ist’s mir, als atme ich den herbfrischen Duft von jungem Grase und blühendem Löwenzahn, von rieselndem Flusswasser und frisch gewaschenem Linnen. Die Liebe zu den Blumen, die damals so jählings in seinem Herzen aufsprang, hat das Kind treu und still weitergehegt. Es hat die Blumen in früh schaffender Phantasie personifiziert und sie mit mancherlei märchenhaften Geschehnissen umgeben. Aber niemand – selbst die Mutter nicht – wusste von dieser heimlichen Liebe des kleinen Mädchens. Später freilich, in ihren Büchern, hat die Schriftstellerin keinen Hehl mehr daraus gemacht. Ihr erstes Buch führte ja den Titel „Was die Blumen erzählen“.

Eine große Liebe voll Ehrfurcht und Sehnsucht hatte das kleine Kind auch zum Licht, insbesondere zu den Wunderspielen der Abendsonne am Himmel. Aber auch zu bunten, leuchtenden Farben, zum uralten Märchen, dem Volkslied besonders dem mehrstimmig gesungenen, dem Spiel einer Geige, dem Läuten einer fernen Glocke oder selbst dem Zusammenspiel wandernder Musikanten auf den großen Landstraßen des Niederrheins.

Liebe zu Märchen

Die Liebe zum Märchen ist mein köstlichstes Vatererbe geblieben. Ich habe in den mehr als zwanzig Jahren meines literarischen Schaffens nie etwas mit stärkerem inneren Drange und größerer seelischer Ergriffenheit und Befriedigung geschrieben als die ganz schlichten Kindermärchen, die nunmehr in vier Bänden gesammelt sind. Ich fühle beim Schaffen die lebendige Kraft der Poesie durch meine Seele gehen in einer Glücksbereicherung, die bei anderen schriftstellerischen Arbeiten in gleichem Maße nicht zu empfinden war.

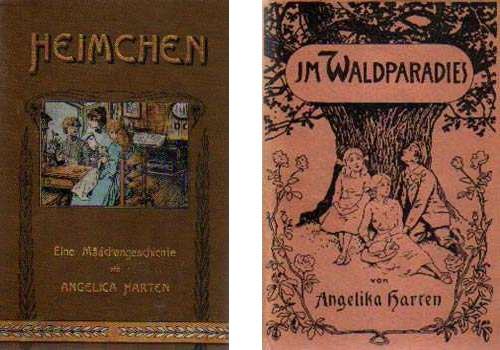

Bestärkt wurde ich in der heimlichen Vorliebe für die Märchendichtung noch durch ein Gespräch, das ich einmal in Bonn mitanhörte zwischen meinem Vater und dem Germanisten Dr. Alexander Reifferscheid, dem nachmaligen bekannten Greifwälder - Professor. Die Herren redeten über Sagen, Sagenstoffe und Märchenmotive, denen in den Spinnstuben der Eifel nachzuspüren wäre. Damals, als das weltferne Gebirgsland eben erst dem Verkehr erschlossen wurde, gab’s in einer Reihe von Walddörfern noch solche Spinnstuben, und unsere alte Kinderfrau, Frau Schäfer, wusste eine ganze Menge solcher Erzählungen. Ich habe in meinen Büchern „Heimchen“ und im „Waldparadies“ die eine oder andere davon frei umgestaltet wiedergegeben.

Die Schule löste keinerlei poetische Empfindungen, Erinnerungen oder Anregungen in mir aus, wohl aber das Schullokal. Es lag in einem alten sogenannten „Tempelchen“ mitten in einem großen Klostergarten, der aufs Flussufer hinausging. Von unserem Schulzimmer aus konnten wir gerade auf den Fluss mit seinen Flößen und Kähnen sehen und das kleine flinke Dampfschiff beobachten, das zwischen unserer Stadt [Neuss] und Düsseldorf hin und her fuhr. Da mir das alles viel interessanter war als die schwarzen toten Buchstaben, blieb es nicht aus, dass ich, wie mir die freundliche alte Schulschwester Felizitas später mit schmerzlicher Verwunderung erzählte, nur „schwer lesen lernte“.

Eine starke Auslösung poetischen Empfindens bei gleichzeitiger mächtiger Anregung der mit- oder nachschaffenden Phantasie haben mir von jeher seltsame Namen, in späteren Jahren besonders solche aus der nordisch-germanischen Vorzeit, auch die Kehrreime der uralten keltischen und nordischen Balladen und ähnliche Sprachmerkwürdigkeiten gemacht. Mehr als eines meiner kurzen Geschichtchen und Stimmungsbilder verdankt einem einzigen Worte die Entstehung. So hat das Zauberwort „Avalun“ oder „Avalon“ gleich ein ganzes Buch hervorgerufen, das nach Behebung der Papiernot die Reise ins Leben antreten wird. [Das Jüngferlein von Avalon, 1922]

Jugendjahre in Münstereifel

In meinem zwölften Lebensjahr [1870] wurde mein Vater als Gymnasialdirektor nach Münstereifel versetzt. Hier in dem alten Eifelstädtchen inmitten von Berg und Wald, ging uns Kindern des Flachlandes eine neue Schönheits- und Wunderwelt auf.

Die Amtswohnung lag in einem Flügel des ehemaligen Jesuitenkollegs, und der dazu gehörige große alte Klostergarten baute sich terrassenförmig an einem Hügelhang bis hoch zu der mächtigen efeuumwucherten Stadtmauer mit dem stolz ragenden Wartturme auf. Dieser Garten wurde unser liebster Aufenthalt. Meistens waren wir auf der obersten Terrasse der dicht verwachsenen „Wildnis“, aus der eine gewundene Steintreppe bis oben auf die Mauer führte. Auf der Mauer selbst wuchsen zwischen niedrigem Weinrosengestrüpp mit seinem duftenden Laub eine Menge wilder Stachelbeersträucher mit ihren kleinen, gelben, süßen Früchten.

Ein gutes Jahr später fielen die Tore meines Traum- und Kindheitsparadieses für immer hinter mir zu. Ich kam ins Pensionat der Ursulinen von St. Salvator in Münstereifel (deren vortreffliche Schulen jetzt in Mülheim am Rhein, Brühl und Düsseldorf sich befinden), um mich auf die Prüfung für höhere Lehrerinnen vorzubereiten. Der poetische Niederschlag jener glücklichen Tage findet sich in dem Büchlein „Wildfang im Pensionate“. Da wurde die Poesie gewaltsam in den Hintergrund gedrängt vor dem verhassten Rechnen, vor Geschichte und Physik und ähnlichen „nüchternen“ Fächern. Aber die Beschäftigung mit den Werken unserer Dichter, vor allem der Romantiker, gestattete der jungen Seele doch noch manchen heimlichen Hochflug ins Wunderland der Poesie.

Meine Lieblinge in jener Zeit waren außer Schiller natürlich Eichendorff, Brentano, Uhland, der Däne Andersen, Fritz Reuter und der Engländer Dickens; in einem späteren Alter Goethe, Shakespeare, Mörike, Raabe, Storm, Fontane. Die Brüder Grimm, die uns die Schatzkammern der alten Märchen erschlossen haben, sind mir mein ganzes Leben lang besonders lieb und wert gewesen.

Erstes literarisches Schaffen

Die stärkste Anregung und Förderung zum dichterischen Schaffen empfing ich aber seitens des unvergesslichen Literaten P. Wilhelm Kreiten, dem ich zeitlebens die größte Dankbarkeit bewahren werde. Ich lernte den verdienstvollen Literarhistoriker in dem holländisch - limburgischen Grenzort Kirchrath kennen, in einem Kloster der Aachener Schwestern von der heiligen Elisabeth. Dort in dem großen Garten, unter der bewährten Pflege der Schwestern, sollten mein kleiner Junge und mein Mann, der leidend war, sich erholen und kräftigen. In diesem Hause lebte – was ich früher nicht wusste – seit Jahren schon der lungenkranke P. Wilhelm Kreiten S.J., dessen kritische Studien in den „Stimmen aus Maria Laach“ sowohl mein Mann wie auch ich stets mit größtem Interesse und vollständiger innerer Übereinstimmung mit den Anschauungen des Autors gelesen hatten. So war von selbst ein fester und angenehmer Boden des Verkehrs zwischen den ins „Tal Tempe“ verschlagenen Weltkindern und dem gelehrten Einsiedler gefunden. Ungemein wertvoll waren uns die angeregten Unterhaltungen über moderne und ältere Dichtung – wir standen im Anfang der neunziger Jahre ja mitten im Umsturz aller poetischen Schaffensart – und unvergesslich werden sie mir bleiben.

Eines Tages waren wir von einem größeren Spaziergange zurückgekommen. Ich, wie gewöhnlich, mit einem großen Strauße wilder Blumen beladen. Der Pater saß, seine Zigarre rauchend, an der hohen Hainbuchenhecke im Garten. Da stieß er plötzlich, wie er nach Art des alten Fritz zu tun pflegte, wenn er seiner Rede besonderen Nachdruck geben wollte, ein paar Mal kräftig mit dem Krückstock auf, sah mich grimmig an und sagte: „So, nun muss die Blumenpflückerei mal aufhören. Tun Sie mal was Gescheiteres. Schreiben Sie mal Geschichten von den Blumen!“

Ich sagte nichts darauf, war halb froh, halb erschreckt und dachte: „Märchen wollte ich wohl schreiben. Auch Geschichten vom Wind. Aber Blumengeschichten? Ob ich die wohl zustande bringe?

Zu Hause gab ich mich aber gleich ans Werk, und bei unserem nächsten Besuche in Kirchrath konnte ich dem gestrengen Kritiker – freilich unter gehörigem Herzklopfen – außer dem „Blumenbuch des alten Fräuleins“ eine ganze Reihe kleiner Blumengeschichten vorlegen. Er hatte, wie ich in dankbarer Bescheidenheit wohl erzählen darf, seine rechte Freude daran und sandte sie, als die nötige Anzahl für ein Büchlein beisammen war, den Bachem Verlag in Köln ein. Einige erschienen auf des Verlegers Vorschlag zuerst in der „Kölnischen Volkszeitung“. Später kamen alle zusammen in dem Büchlein „Was die Blumen erzählen“ heraus.

Eine ganze Reihe meiner Bücher sind noch unter den Augen des Paters, einige sogar auf seine unmittelbare Anregung entstanden, wie das erste meiner Märchenbücher „Am Wichtelborn“. Er schrieb mir damals: „Nun schreiben Sie mal Ihre Märchen nieder. Aber schreiben Sie so, dass Ihr kleiner Reinhard sie versteht und ich meine Freude daran habe. Er hat dann später auch die Widmung der ersten Auflagen dieses Buches gern angenommen.

Aus der Übergangszeit der Jugend zum reiferen Leben sei es gestattet, ein schlichtes Gedichtchen anzuführen:

Scheiden

In roten Herbstesgluten

Der Bergwald steht;

Vom Scheiden durch die Wipfel

Ein Flüstern geht.

Die düstern alten Föhren

Am Bergeshang,

Die rauschen und singen leise

Den Grabgesang.

Auf hohem Buchenzweige

Ein Meislein klagt.

Wie klingt die schlichte Weise

So gar verzagt:

„Ach, ist denn Lust und Leben

So bald vorbei,

Und springt denn Glück und Freude

So schrill entzwei? –

Wohl welken all die Blumen

Schön weiß und rot,

Und manches frohe Kindlein

Verbleicht im Tod.

Doch sinken nur zum Schlafen

Sie still hinab:

Es blüht ein neuer Frühling

Nach Schlaf und Grab.